初期症状はない?大腸がんと気づいた7つのきっかけを症状別で解説

「便に血が付くのは大腸がんの初期症状?」

「便秘や下痢を繰り返すのは大腸がんと関係ある?」

このような悩みはありませんか?

大腸がんの初期症状は、ほとんど見られないため発見が遅れやすいです。ある程度進行すると、血便や下痢、便秘などの自覚症状が現れることもあります。進行してからとはいえ、発見が早ければ早いほど完治する確率は高まるため、大腸がんの自覚症状を理解しておくことは大切です。

本記事では、大腸がんの初期症状の詳細をはじめとして、以下の内容を解説します。

- 大腸がんが発覚するきっかけで多い検査

- 大腸がんに気づいたきっかけで多い症状

- 大腸がんに気づくための7つのチェックリスト

- おならが臭いのと大腸がんの関係について

- 大腸がんを早期発見するための検査

大腸がんの自覚症状について理解することは、がんの早期発見につながります。「便に血が付いていることがある」「お腹の調子も悪くて心配」という方は参考にしてください。

目次

大腸がんの初期症状はほとんど現れない

大腸がんの初期症状はほとんど現れません。自覚症状が現れる頃には、がんがある程度進行しているケースが多く、中には「重症化するまで症状を自覚することはなかった」という方もいます。

大腸がんは早期に治療をすれば完治を目指せます。しかし、初期症状が乏しいため、発見が遅れやすい点が大腸がんの特徴です。年齢別に見ると罹患者数は、30代から徐々に増えはじめて、50代で急増する傾向があるため該当の年代の方は注意してください。

大腸がんを早期発見するには、定期的にがん検診や人間ドックを受けること、または気になる症状があった際に検査を受けることが大切です。大腸がんの発症率が高くなる年齢などについて知りたい方は「【年齢別】大腸がんの罹患率|何歳から検診を受けるべきかを解説」を参考にしてください。

大腸がんが発覚するきっかけで多いのは「便潜血検査」と「大腸カメラ」

大腸がんが発覚するきっかけで多い検査は、以下の便潜血検査と大腸カメラです。

|

検査 |

詳細 |

|---|---|

|

便潜血検査 |

便に血液が混じっていないかを調べる検査。肉眼で観察できない微量の出血を検出できるため、大腸がんの簡易検査として用いられる。 |

|

大腸カメラ |

肛門から内視鏡を挿入して大腸の中を直接観察する検査方法。便潜血検査で陽性がでた際に精密検査として実施する必要がある。 |

大腸カメラは、大腸がん以外にも大腸ポリープや炎症性腸疾患、大腸憩室症(だいちょうけいしつしょう)などの病気の発見に役立ちます。大腸カメラ検査が痛い人の特徴などを知りたい方は「大腸カメラ(内視鏡検査)が痛い人の3つの特徴|痛みを軽減する方法も!」を参考にしましょう。

【症状別】大腸がんと気づいた7つのきっかけ

大腸がんの初期症状はほとんど現れませんが、進行すると以下の7つの症状が現れることがあります。

- 血便

- 便秘・下痢

- 細い便

- 腹痛・嘔吐

- お腹のはり

- 貧血

- 体重減少

大腸がんの進行を見逃さないために、自覚症状の理解を深めてください。

1.血便

血便は大腸がんの症状の中でも、患者様が自覚しやすい症状です。「便に血が混じっている」「トイレットペーパーに血がついている」などを見ると、痔核(痔のこと)を疑いますが、精密検査をすると大腸がんであったということは少なくありません。

大腸がんで血便が出るのは、がんの表面に便がこすれて出血してしまうことが原因です。肛門から近い直腸がんからの出血は、便に鮮やかな赤色の血が付着し、肛門から遠い結腸がんからの出血の場合は、血の色が変わり黒い便がみられます。

血便が出たら一度消化器内科の受診を推奨します。血便が出たら病院に行くべき理由を知りたい方は「血便は一回だけでも病院に行くべき?考えられる原因」を参考にしてください。

2.便秘・下痢

便秘・下痢などの便通の異常は、大腸がんに多くみられる症状の一つです。便通異常が生じるのは、がんの進行によって腸管の内腔が狭くなり便の通過を妨げてしまうためです。

具体的には以下のような症状が現れることがあります。

- 便秘がちになる

- 便秘と下痢を繰り返す

- 下痢便しか出なくなる

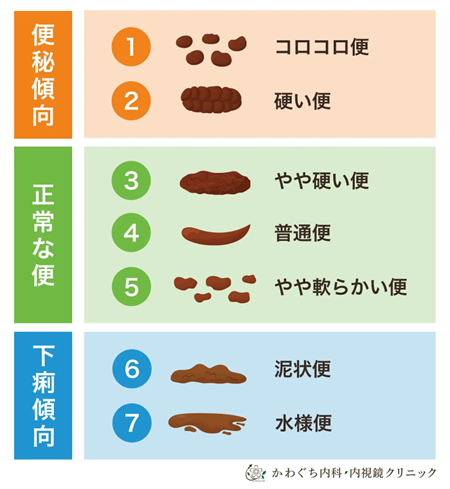

便秘や下痢は、下行結腸(左側の縦に伸びている腸)やS状結腸(下行結腸と直腸の間にあるS状の腸)にがんがある場合に見られることが多いです。以下は便の状態を表す「ブリストルスケール」と呼ばれる指標です。便の状態をチェックする際の参考にしてください。

理想的な便は4に該当し、3〜5も正常の範囲と判断します。1と2に近い状態であれば便秘、6と7に近ければ下痢と判断できます。大腸がんの便秘について知りたい方は「急に起こる便秘は大腸がんのサイン?放置するべきではない理由も解説」を参考にしてください。

3.細い便

便が細くなる便柱狭小化(べんちゅうきょうさくか)は、大腸がんの代表的な症状の一つです。健康な成人の便は直径3〜4cmほどの太さがありますが、がんが大きくなり直腸の内腔が狭くなると直径1cmほどの細い便が出ることがあります。食べたものや腸管の動きによって一時的に便が細くなることはあるものの、細い便が持続する場合は注意が必要です。

4.腹痛・嘔吐

下行結腸やS状結腸、直腸などのがんは腹痛をともなうことがあります。大腸がんにおける腹痛は、大腸がんそのものが痛むわけではなく、大きくなった腫瘍が腸管の通りを妨げることで生じる痛みです。

大腸がんの腹痛の特徴は以下の通りです。

- 痛みが出たり治ったりを繰り返す

- 波のある痛みである

一般的に大腸がんの腹痛は持続することはありません。しかし、がんにより腸が完全に詰まってしまうと、腸閉塞(ちょうへいそく)という状態になり持続した痛みや吐き気・嘔吐が現れることがあります。大腸がんの痛みについて知りたい方は「【大腸がんはどこが痛む?】痛みの特徴や場所を詳細に解説」を参考にしてください。

5.お腹のはり

大腸がんが進行すると便やガス(おなら)が溜まり、お腹の張りを感じやすくなります。お腹の張りは、がんそのものが原因となっている場合もありますし、腸閉塞や腹水(お腹に水が溜まっている状態)が原因である場合もあります。大腸が引き起こす腸閉塞の詳細を知りたい方は「大腸がんが腸閉塞を引き起こす理由|知っておくべき初期症状も解説」を参考にしましょう。

6.貧血

大腸がんが進行すると、がんの表面の粘膜から出血が起こりやすくなります。出血が続くと貧血が起こり、動悸や息切れ、立ちくらみなどの症状が現れることがあります。

大腸がんからの出血の多くは、少量ずつ持続する出血であるため気が付かないことも多いです。健康診断で貧血を指摘されて検査を受けた結果、大腸がんが発覚したというケースもあるほどです。

7.体重減少

大腸がんになると、普段と変わらない生活をしているのに体重が減ってしまうことがあります。これはがん細胞がたんぱく質や脂肪を分解し、健康維持に必要な栄養を奪ってしまうのが主な原因です。

しっかり食事を摂っているにも関わらず大幅な体重減少が見られる場合は、一度医療機関に相談することをおすすめします。大腸がんによってどれくらい体重が減るのかを知りたい方は「大腸がんになるとどのくらい体重減少するのか?痩せる理由も解説」を参考にしてください。

初期症状が乏しい大腸がんに気づくための7つのチェックリスト

初期症状が乏しい大腸がんに気づくために、以下の7つのチェックリストを活用してください。

| 大腸がんに気づくための7つのチェックリスト |

|---|

|

前述した通りこれらの症状が現れている場合は、ある程度大腸がんが進行している恐れがあります。とくに血便は痔核と勘違いされて放置されるケースがあります。気になる症状が現れている方は消化器内科に相談してみてください。大腸がんと痔の出血の違いを知りたい方は「大腸がんといぼ痔・切れ痔の出血の違いとは?検査を受けるべき理由も解説」を参考にしてください。

おならが臭いのは大腸がんの初期症状?

大腸がんになると、腸管の内腔が狭くなりお腹に便やガスが溜まりやすくなります。結果、便やガスが滞り腸内細菌のバランスが乱れておならが臭くなることがあります。

おならのニオイが必ずしも大腸がんと関係あるとは言えません。とはいえ、何らかの理由で腸内環境のバランスが乱れていることは事実です。便の状態や腹痛、体重の変化など他に気になる症状がないか、注意深く観察することが大切です。

なお、おならのニオイを左右するもっとも大きな要因は食習慣です。肉や魚などの動物性タンパク質や、ニンニクやネギなどの硫黄化合物を多く含む食品を摂取するとおならが臭くなる傾向にあります。腸内環境を整える食べ物を知りたい方は、「腸内環境を整える食べ物一覧!食事でお腹の不調を整えましょう」を参考にしましょう。

大腸がんとポリープの関係性について

大腸がんは大腸の粘膜に発生した悪性の腫瘍。一方、大腸ポリープは、大腸の粘膜で最も浅い層の一部がイボのように隆起したものです。大腸ポリープは、大きく分けると以下の2つの種類があります。

- がんになる恐れがある「腫瘍性ポリープ」

- がんにはならない「非腫瘍性ポリープ」

大腸ポリープも大腸がんと同様に症状を自覚することは少ないですが、ポリープができる場所や大きさによって、血便や腹痛、便通の異常などが現れることがあります。大腸がんの大半は大腸ポリープから移行したものであるため、大腸カメラでポリープを発見できれば大腸がんの予防にもつながります。

がんになるポリープはごく一部と言われていますが、どのポリープががんになるかは予測しきれません。大腸カメラであれば検査と同時に大腸ポリープの切除が可能です。

大腸がんのリスクを高める5つの原因

大腸がんのリスクを高める原因として主に以下の5つがあります。

- 動物性脂肪・タンパク質(特に赤身)の過剰摂取

- 食物繊維の不足

- 運動不足

- 喫煙・飲酒習慣

- ポリープができやすい体質(家族歴や高齢化)

大腸がんの罹患数が増加傾向にある理由の一つとして、食生活の欧米化が指摘されています。加工肉や赤身肉、高脂肪・低繊維な食事の過剰摂取が大腸がんのリスクを増加させると言われています。

食生活以外では、喫煙や過度な飲酒、肥満などもリスク要因です。また、家族の病歴と関わりがあることも明らかにされています。大腸がんは日本でもっとも罹患率の高いがんです。年齢別に見ると50代で急増します。2022年には38,000人以上の方が大腸がんで命を落としています。

部位別に見ても死亡数の高い病気ではありますが、早期発見によって生存率が高まることも大腸がんの大きな特徴です。大腸がんの自覚症状に心当たりがある方は、できるだけ早く医療機関にかかることをおすすめします。大腸がんの予防方法を知りたい方は「大腸がんの予防法6選|取り入れたい食事内容やコーヒーの有効性も解説」を参考にしましょう。

初期症状が乏しい大腸がんを早期発見するための検査

初期症状が乏しい大腸がんを早期発見するためには、便潜血検査と大腸カメラを受けることが大切です。ここからは、便潜血検査と大腸カメラの詳細とその他の検査を解説します。

1.便潜血検査

便潜血検査は、便に血が混ざっているかどうかを調べるための検査です。専用の検査キットを使い、1日もしくは2日分の便を採取して検査機関へ提出します。2日法のほうが大腸がんの発見率が高いことから、2日法で検査するのが一般的です。

簡易的な検査であるため、陽性判定が出た場合は精密検査を受ける必要があります。40歳以上の方は年に1回の便潜血検査が推奨されています。

2.大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)は、内視鏡と呼ばれる細長い管状のカメラを肛門から挿入し、大腸全体を詳細に調べる検査です。大腸カメラを行うには、まず腸管洗浄液という薬を飲んで腸の中をきれいにする必要があります。「検査前日の夕食と当日の朝食を控える必要がある」「検査中に気分が悪くなる人がいる」などの理由から、大腸カメラはつらいものといったイメージを持つ方もいるかもしれません。

当院の大腸カメラは鎮静剤を使用して行うため、患者様の苦痛を大幅に軽減することが可能です。内視鏡専門医である院長が責任を持って担当し、大腸ポリープがあれば当日切除も可能です。当院の苦痛の少ない大腸カメラ検査や検査の値段の詳細はこちらを参照してください。

3.その他の検査

その他に以下のような検査があります。

|

検査名 |

詳細 |

|---|---|

|

CT検査・MRI検査 |

大腸がんの進行状態を確認したり、他の部位に転移がないかを調べたりするのに適した検査。検査の正確性を高めるため、造影剤を使用することがある。 |

|

超音波(エコー)検査 |

大腸がんの進行状況や転移状況の診断に用いられる検査 |

|

腫瘍マーカー |

血液や尿などから、がんが発生した際に検出される物質を調べる検査。経過観察や治療効果を確認するために用いられる |

CT検査やMRI検査、超音波検査などの画像検査の場合、がんやポリープがあることは分かっても組織を取ったりポリープを切除したりすることはできません。そのため、画像診断でがんやポリープが疑われても、最終的には大腸カメラで診断を行うことになります。

大腸がんの治療方法

大腸がんの治療は、進行度に応じて行います。ここからは、早期大腸がんと進行した大腸がんの治療方法を解説します。

1.早期大腸がんの治療方法

早期大腸がんの主な治療方法は以下の通りです。

|

治療法 |

特徴 |

|---|---|

|

内視鏡的粘膜切除術(EMR) |

がんの下に局注液を注入し、浮き上がった部分にスネアという輪状のワイヤーを引っかけて焼き切る方法。 |

|

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) |

がんの下に生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウムを注入し、浮き上がった部分を電気メスで剥がし取る方法。 |

|

外科的切除術 |

がんやがん周辺のリンパ節を切除する方法。内視鏡での切除が難しい場合に行う。 |

2.進行した大腸がんの治療方法

進行した大腸がんの治療方法は以下の通りです。

|

治療法 |

特徴 |

|---|---|

|

外科的切除術 |

がんやがん周辺のリンパ節を切除する方法。化学療法を組み合わせることで予後が延長することが証明されている。 |

|

化学療法(抗がん剤治療) |

手術が困難な場合に行う。腸閉塞が生じた場合は手術を検討する必要がある。 |

大腸がんの治療はステージに基づいて決定します。また、再発予防のために薬物療法や放射線治療が行われることもあります。

初期症状が乏しい大腸がんを早期発見するために定期検査を

大腸がんは早期治療で完治が望めます。しかし、初期症状がほとんどないため発見が遅れやすい傾向です。年齢とともに罹患率が高くなるため、40歳以上の方はとくに定期検査を推奨します。

大腸がんはある程度進行してから自覚症状が現れます。「血便があった」「下痢や便秘、腹痛を繰り返している」など、大腸がんの自覚症状に心当たりがある方は、早めに医療機関を受診しましょう。当院では麻酔薬を使用した内視鏡検査を行っており、苦痛の少ない検査が可能です。「気になる症状はあるが検査を受けるべきかわからない」「年齢的に受けたほうがよい?」など、大腸カメラ検査を受けるべきか迷っている方は当院までお気軽にご相談ください。

【監修者】

かわぐち内科・内視鏡クリニック

川口 佑輔

2010年北里大学医学部卒業

日本内科学会認定医

日本消化器内視鏡学会専門医

日本肝臓病学会専門医

【参照元】

- 日本消化器内視鏡学会「大腸にポリープがあると言われました。取らなくてもいいのでしょうか?」

- おなかの健康ドットコム「大腸ポリープ」

- がん情報サービス「便秘 もっと詳しく」

- 国立がん研究センター中央病院「大腸がんの症状について」

- オノオンコロジー「腹部膨満ふくぶぼうまん(感)への対策」

- がん情報サービス「大腸がん(結腸がん・直腸がん) 予防・検診」

- がん情報サービス「がん種別統計情報 大腸」

- 日本医師会「大腸がんの原因」

- 日本消化器内視鏡学会「大腸内視鏡検査ってどんな検査ですか?」

- がん情報サービス「大腸がん検診について」

- がん情報サービス「大腸がん(結腸がん・直腸がん) 検査」

- がん情報サービス「大腸がん(結腸がん・直腸がん) 治療」