大腸カメラはどの位の頻度で行えば良いの?~Japan polyp studyという研究を基に~

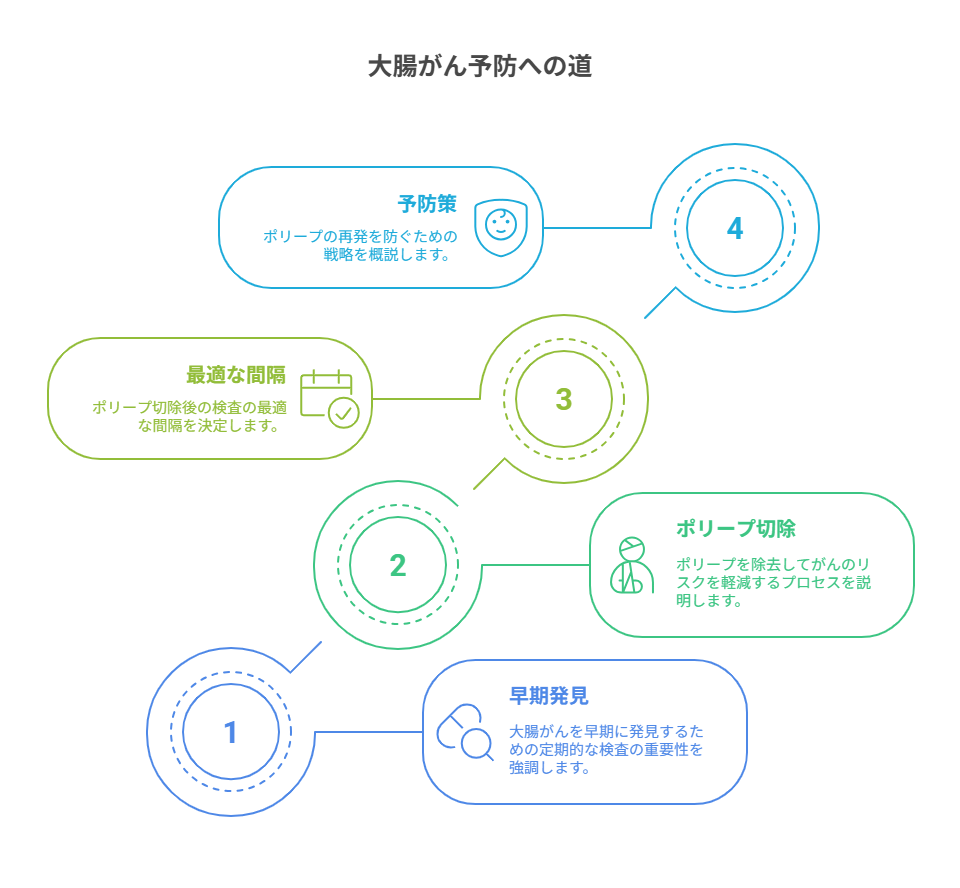

大腸ポリープ、そして大腸がん…実は、あなたも他人事ではありません。大腸がんは、いまや日本人の部位別がん罹患数で1位、死亡数でも上位を占める深刻な病気です。しかし、早期発見・早期治療で生存率は大きく向上します。その鍵を握るのが「大腸カメラ検査」そして、Japan Polyp Study。

大腸ポリープ、そして大腸がん…実は、あなたも他人事ではありません。大腸がんは、いまや日本人の部位別がん罹患数で1位、死亡数でも上位を占める深刻な病気です。しかし、早期発見・早期治療で生存率は大きく向上します。その鍵を握るのが「大腸カメラ検査」そして、Japan Polyp Study。

大腸ポリープを切除した後に、どのくらいの頻度で検査を受ければ良いのか。患者さんの負担と早期発見のバランスを両立させる「最適な検査間隔」を、Japan Polyp Studyは明らかにしました。数千人規模のデータに基づいたこの研究は、大腸がん予防における重要な医学的根拠となっています。

早期発見、そしてその後の経過観察まで、Japan Polyp Studyの知見を交えながら、大腸ポリープと大腸カメラ検査について詳しく解説します。あなたとあなたの大切な家族を守るために、ぜひこの記事で正しい知識を身につけてください。

Japan Polyp Studyの概要と目的

大腸ポリープは、大腸の壁面に隆起した病変です。将来的に大腸がんへと進行する可能性があるため、早期発見と適切な対処が非常に重要です。今回は、大腸ポリープ切除後の経過観察に関する研究であるJapan Polyp Studyについて、より詳しく解説します。

Japan Polyp Studyとは何か?

Japan Polyp Studyは、大腸ポリープを内視鏡で切除した後に、どのくらいの頻度で検査を受ければ良いのかを調べるために行われた大規模な臨床研究です。この研究は、多くの医療機関の協力を得て、数千人以上の患者さんのデータを分析することで、信頼性の高い結果を得ることを目指しました。

具体的には、ポリープを全て切除し、「クリーンコロン」の状態になった患者さんを対象に、3年ごとに大腸カメラ検査を受けるグループと、1年ごとに検査を受けるグループに分け、その後の大腸がんの発生率を比較しました。「クリーンコロン」とは、大腸内視鏡検査で大腸ポリープなどの病変が確認されなかった状態を指します。大腸カメラ検査は、肛門から内視鏡と呼ばれる細い管を挿入し、大腸の中を観察する検査です。

大腸ポリープは、その大きさや種類によってがん化するリスクが異なります。また、全てのポリープががん化するわけではありません。Japan Polyp Studyのような大規模な研究によって、ポリープ切除後の適切な検査間隔を明らかにすることは、大腸がんの予防に大きく貢献すると期待されています。

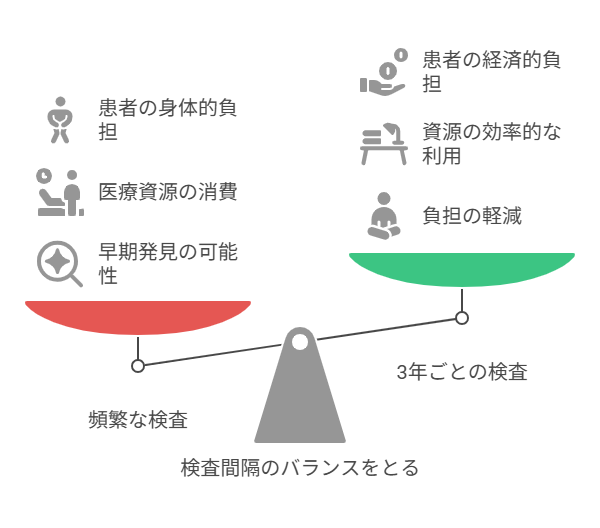

この研究は、サーベイランス(経過観察)の最適化に大きく貢献しました。つまり、患者さんの負担と医療コストを抑制しつつ、大腸がんの早期発見を両立させる適切な検査間隔を検討するための重要なエビデンス(医学的根拠)を提供したのです。

どのような目的で行われたのか?

Japan Polyp Studyの主要な目的は、大腸ポリープを切除した後の適切なサーベイランス間隔(経過観察のための検査間隔)を明らかにすることです。

従来、日本では欧米諸国よりも短い間隔で大腸カメラ検査を行うことが一般的でした。これは、大腸がんの早期発見を重視する姿勢の表れとも言えます。しかし、頻回な検査は患者さんの身体的・経済的負担を増大させ、医療資源の有効活用という観点からも課題となっていました。また、大腸内視鏡検査は、下剤服用による腸管洗浄や検査時の腹部膨満感など、患者さんにとって少なからず負担を伴う検査です。

そこで、Japan Polyp Studyでは、クリーンコロンの患者さんに対して、3年ごとの検査で本当に安全なのか、1年ごとの検査と比較して大腸がんの発生率に差がないかを検証しました。そして、その結果に基づき、「大腸内視鏡スクリーニングとサーベイランスガイドライン」が作成され、リスク層別化に基づいたサーベイランス間隔が初めて提唱されるに至りました。リスク層別化とは、患者さん個々人の大腸がんリスクに応じて検査間隔を変えるという考え方です。例えば、ポリープの大きさや数、家族歴などを考慮して、リスクの高い患者さんには短い間隔で検査を行い、リスクの低い患者さんには長い間隔で検査を行うという方法が考えられます。

このガイドラインの適用には、初回検査の質の確保が不可欠です。具体的には、腺腫検出率(ADR)と呼ばれる指標が重要になります。ADRとは、大腸内視鏡検査を受けた人の中で、腺腫(がん化する可能性のあるポリープ)が見つかった人の割合のことです。ADRが高いほど、検査の質が高いと考えられます。ADR向上のためには、腸管洗浄の改善や十分な観察時間の確保など、様々な工夫が必要です。

Japan Polyp Studyの結果は、患者さんの負担を軽減しつつ、大腸がんの早期発見につなげるための最適な検査間隔を確立するために役立てられています。

Japan Polyp Studyの結果と大腸ポリープについて

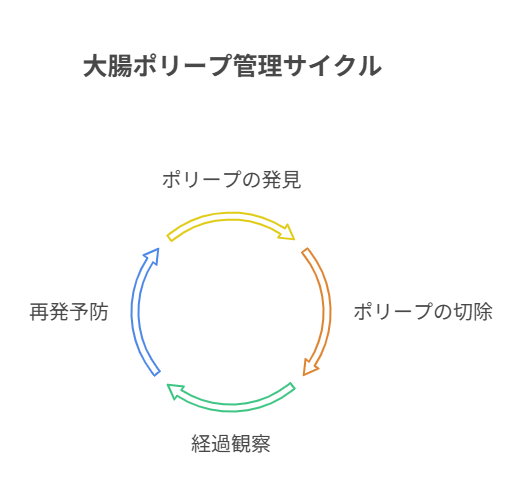

大腸ポリープは、大腸の粘膜にできた「こぶ」のようなものです。多くは無症状ですが、放置すると大腸がんに進行する可能性があるため、早期発見と適切な対処が重要です。今回は、大腸ポリープ切除後の経過観察に関する研究であるJapan Polyp Studyについて解説し、大腸ポリープの種類や大腸がんのリスク、そしてその後の検査の頻度について詳しく説明します。

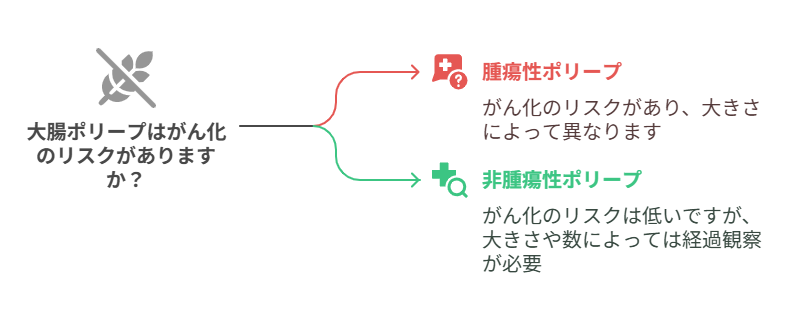

ポリープの種類と大腸がんのリスク

大腸ポリープは、腫瘍性ポリープと非腫瘍性ポリープに大別されます。腫瘍性ポリープの中で最も多いのは腺腫(せんしゅ)で、腺腫は大きさによってさらに細かく分類されます。腺腫の大きさは、がん化のリスクと密接に関連しています。例えば、5mm以下の小さな腺腫ではがん化の確率は0.5%未満ですが、1cmを超えると10%以上に増加します。また、腺腫は放置すると数年から十数年かけて大腸がんへと進行する可能性があります。一方、非腫瘍性ポリープには、過形成性ポリープや炎症性ポリープなどがあり、これらは基本的にがん化する心配はありません。過形成性ポリープは加齢とともに増加する傾向があり、特に高齢者でよく見られます。多くの場合、治療の必要はありませんが、大きさが1cmを超える場合や、数が非常に多い場合には、経過観察が必要になることもあります。

ポリープの切除方法と注意点

大腸ポリープの切除は、大腸内視鏡検査の際に行います。内視鏡の先端にスネアと呼ばれる輪っか状の器具を取り付け、高周波電流を流してポリープを焼き切ります。この方法をポリペクトミーといいます。小さなポリープであれば、検査と同時にポリペクトミーで切除できます。大きなポリープやがん化が疑われるポリープの場合は、EMR(内視鏡的粘膜切除術)やESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)などの方法が必要となる場合があり、入院が必要となることもあります。EMRは、ポリープの周囲に生理食塩水を注入して粘膜を持ち上げ、スネアで切除する方法です。ESDは、特殊な電気メスを用いて、病変の周囲を少しずつ剥離していく方法です。切除後、まれに出血や穿孔(せんこう:腸に穴が開くこと)などの合併症が起こる可能性があります。そのため、医師の指示に従って安静にし、激しい運動や飲酒は控えるようにしてください。

切除後のサーベイランス間隔(Japan Polyp Studyの知見を含む)

大腸ポリープを切除した後は、再発や新たなポリープの発生を早期に発見するために、定期的な大腸内視鏡検査が必要です。この検査をサーベイランス(経過観察)といいます。従来、日本では欧米諸国に比べてサーベイランスの間隔が短く設定される傾向にありました。しかし、Japan Polyp Studyなどの研究結果から、全てのポリープを切除しクリーンコロンの状態になった場合、少なくとも3年間隔のサーベイランスでも大腸がんの発生率に大きな差がないことが示唆されました。これは、大腸内視鏡検査後のサーベイランスにおいて、効果と負担・コスト・検査キャパシティのバランスが重要であるという考え方に基づいています。Japan Polyp Studyは、数千人以上の患者さんのデータを分析した大規模な臨床研究であり、その結果は信頼性の高いものと考えられます。ただし、個々のリスクに応じて、医師が適切なサーベイランス間隔を判断します。リスクの高い患者さんには短い間隔で、リスクの低い患者さんには長い間隔で検査を行うという、リスク層別化に基づいたサーベイランス間隔が推奨されています。

大腸ポリープの再発予防策

大腸ポリープは、生活習慣の改善によって再発リスクを低減できる可能性があります。具体的には、食物繊維を多く含む野菜や果物、海藻類、きのこ類などを積極的に摂取し、脂肪分の多い食事を控えることが重要です。食物繊維は、腸内環境を整え、発がん物質を体外に排出する働きがあります。また、適度な運動を心がけ、禁煙、節酒を心がけることも大切です。適度な運動は、腸の蠕動運動を促進し、便通を改善する効果があります。喫煙は、大腸ポリープだけでなく、大腸がんのリスクも高めることが知られています。アルコールも同様に、過剰摂取は避けるべきです。これらの生活習慣は、大腸ポリープの再発予防だけでなく、大腸がんの予防にもつながります。バランスの取れた食生活、適度な運動、禁煙、節酒を継続することで、健康な大腸を維持しましょう。

大腸カメラ検査を受けるにあたって

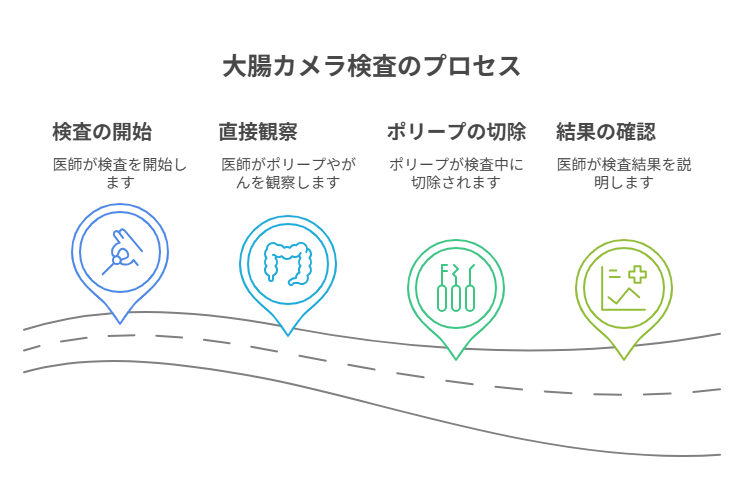

大腸カメラ検査は、肛門から内視鏡と呼ばれる細い管を挿入し、大腸の内部を観察する検査です。大腸がんやポリープなど、大腸の病気を早期に発見するために非常に有効な検査です。検査を受けるにあたっては、不安や疑問を抱く方もいらっしゃると思いますので、この章では検査のメリット・デメリット、注意点、費用などについて、より詳しく解説します。

大腸カメラ検査のメリット・デメリット

大腸カメラ検査には、メリットとデメリットの両方があります。検査を受けるかどうかを判断する上で、これらを理解しておくことが大切です。

メリット

- **直接観察による早期発見:**大腸カメラ検査では、医師が直接大腸内部を観察するため、小さなポリープや早期のがんも発見できます。これは他の検査方法では難しいことです。早期発見は、治療の成功率を高める上で非常に重要です。

- **検査当日のポリープ切除:**検査中にポリープが見つかった場合、大きさや場所にもよりますが、大抵のポリープはその場での切除が可能です。。これにより、別途手術を行う必要がなく、患者さんの負担を軽減できます。

- **迅速な結果確認:**検査結果は、検査終了後すぐに医師から説明を受けることができます。迅速な診断は、患者さんの不安を軽減し、早期の治療開始を可能にします。

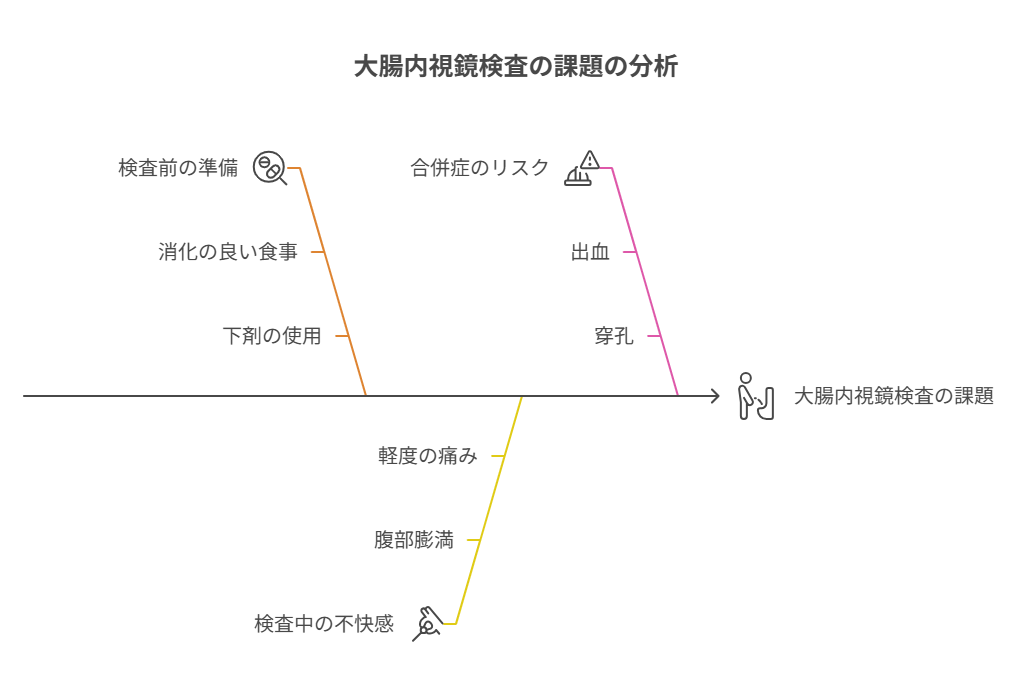

デメリット

- **検査前の準備:**検査の2日前からは、消化の良い食事を摂り、下剤を服用して腸内をきれいにする必要があります。これは、大腸の中をきれいにすることで、より正確な検査結果を得るために必要な準備です。

- **検査中の不快感:**検査中は、お腹が張ったり、軽い痛みを感じることがあります。これは、内視鏡の挿入や空気の注入によるものです。ただし、鎮静剤を使用することで、これらの不快感をほとんどの場合なくすことが可能です。

- **合併症のリスク:**検査後に、ごくまれに出血や穿孔(腸に穴が開くこと)などの合併症が起こることがあります。これらの合併症は、適切な処置を行えば、ほとんどの場合問題なく回復します。発生頻度は非常に低いですが、可能性があることを理解しておくことが重要です。

検査を受ける際の注意点と準備

大腸カメラ検査をスムーズに受けるために、以下の注意点と準備をしっかりと行いましょう。

検査前日

- **食事制限:**消化の良いうどん、おかゆ、白米などの検査食を摂ります。食物繊維の多い野菜や海藻類、消化の悪い肉類などは避け、腸内をきれいにしやすい状態にします。

- **絶食:**夕食後は絶食です。水やお茶は飲んで構いませんが、糖分を含むものは避けましょう。

- **下剤服用:**医師の指示に従って下剤を服用します。下剤は、腸内の便を排出するために必要なものです。服用方法や量については、医師の指示を必ず守ってください。

検査当日

- **絶食:**朝食は摂りません。水やお茶は飲んで構いませんが、糖分を含むものは避けてください。

- **腸管洗浄剤の服用:**検査の5時間ほど前よりご自宅にて腸管洗浄剤を内服して頂きます。

- **送迎:**鎮静剤を使用する場合は、車の運転はできません。公共交通機関を利用するか、家族や友人に送迎をお願いしましょう。

- **服装:**検査着に着替えるため、脱ぎ着しやすい服装で来院するとスムーズです。

痛みや苦痛を軽減する方法

大腸カメラ検査は、痛みや苦痛を伴うというイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、近年では様々な方法で痛みや苦痛を軽減することが可能です。

- **鎮静剤の使用:**鎮静剤を使用することで、検査中の意識を軽くし、痛みや不快感を軽減できます。

- **医師の技術:**医師の技術により痛みの強さはかなり異なります。

- **細径内視鏡の使用:**通常の内視鏡よりも細い内視鏡を使用することで、挿入時の痛みや不快感を軽減できます。

- **炭酸ガス送気:**空気の代わりに炭酸ガスを送気することで、検査後のお腹の張りを軽減できます。炭酸ガスは体内に吸収されやすいため、空気よりも早く排出されます。

どの方法が適切かは、患者さんの状態や希望によって医師が判断します。検査前に医師とよく相談しましょう。

検査費用と保険適用

大腸カメラ検査は、保険適用です。費用は、検査内容や医療機関によって異なりますが、3割負担で6,000円程度から、組織検査を行う場合は24,000~30,000円程度になります。検査を受ける前に、医療機関に費用を確認しておくと安心です。

検査後の合併症と対処法

大腸カメラ検査後、まれに合併症が起こることがあります。主な合併症と対処法は以下のとおりです。

- **出血:**検査後、少量の出血が見られることがありますが、通常は自然に止まります。出血量が多い場合や、鮮血が続く場合は、すぐに医療機関に連絡してください。

- **穿孔:**腸に穴が開くことです。非常にまれな合併症ですが、腹痛や発熱などの症状が現れた場合は、すぐに医療機関に連絡してください。

大腸カメラ検査は、大腸がんの早期発見・早期治療に非常に有効な検査です。検査を受けることで、大腸がんのリスクを減らし、健康な生活を送ることに繋がります。

まとめ

Japan Polyp Studyについて解説しました。大腸ポリープは、放置すると大腸がんに進行する可能性があるため、早期発見・早期治療が重要です。Japan Polyp Studyは、大腸ポリープ切除後の適切な検査間隔を調べるための大規模臨床研究です。その結果、クリーンコロンであれば3年ごとの検査でも安全性が示唆されました。しかし、その一方で、ポリープの数が多かった場合や大きさが大きかった場合などは、大腸ポリープの再発のリスクが高い事が予想されます。個々のリスクに応じて医師が判断しますので、検査結果や生活習慣、家族歴などを踏まえ、医師と相談しながら適切な検査間隔を決めていきましょう。大腸カメラ検査は、大腸がんの早期発見・治療に大変有効です。不安な点や疑問点は医師に相談し、安心して検査を受けてくださいね。

参考文献

- 大腸内視鏡スクリーニングとサーベイランスガイドライン

- Japan Polyp Study

当院では、麻酔薬を使った苦痛の少ない内視鏡検査を行っています。内視鏡専門医である院長が責任を持って担当し、大腸ポリープがあれば当日切除も可能です。

検査の説明を聞いてから大腸カメラを受けたい方は【外来Web予約】へお進みください。

先に検査日を決めたい方は【大腸カメラWeb予約】へお進みください。