便はどうやってできる?食べたものが便になるまでの過程と、下痢・便秘の仕組み

便秘や下痢などの排便トラブルに悩んでいませんか?

毎日当たり前のように排出される「便」ですが、その正体や成り立ちを正確に理解している人は少ないかもしれません。

実は、便は腸内環境や全身の健康状態を映し出す重要なバロメーターです。

本記事では、「食事から便がどのように作られるのか?」という基本から、便秘や下痢が起こる仕組み、腸内環境を整える方法まで、最新の知見や図表を交えて解説します。

目次

食べたものはどうやって便になる?消化・吸収・排泄の流れ

私たちが口にする食べ物は、ただの栄養源ではなく、腸を通じて便へと姿を変えるプロセスを経ています。

消化と吸収の仕組み

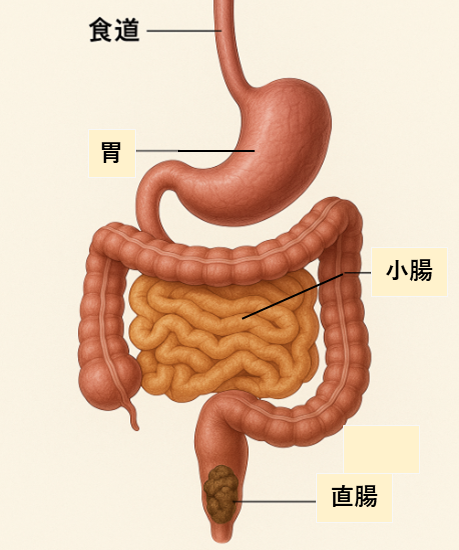

食べた物は、まず口の中で咀嚼・唾液と混ざり合い、食道を通って胃へと運ばれます。胃では胃酸や酵素によりタンパク質が分解され、次に小腸に送られます。

小腸では以下の働きが行われます。

- 炭水化物 → ブドウ糖に分解

- タンパク質 → アミノ酸に分解

- 脂質 → 脂肪酸とモノグリセリドに分解

これらの栄養素は小腸で吸収され、血液やリンパ液に取り込まれて全身に運ばれます。一方で、消化・吸収されなかった残りかすは、大腸へと送られます。

大腸での便形成プロセス

大腸に到達した食物残渣は、次のような処理を受けます。

- 水分や電解質が再吸収される

- 腸内細菌により発酵・分解が行われる

- ぜん動運動により、肛門方向へと移動

この過程で、便としての形が整えられ、最終的には直腸に一時的に貯蔵され、排便反射が起こると排出されます。

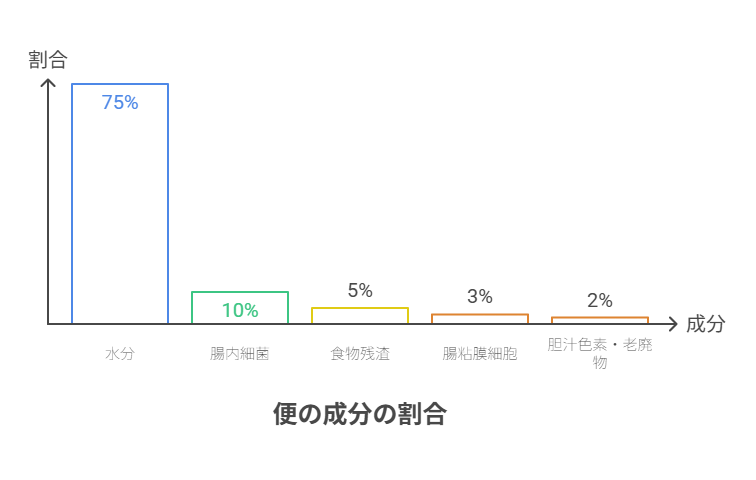

便は何からできている?便の成分と構成比

便の成分を正しく知ることは、腸内環境を把握し、便秘・下痢の原因を理解する第一歩です。

便の主成分を表で解説!

| 成分 | 割合(目安) | 主な内容と役割 |

|---|---|---|

| 水分 | 約75% | 便の柔らかさ・通過性に関与 |

| 腸内細菌(死菌含む) | 約10〜15% | 善玉菌・悪玉菌など |

| 食物残渣(食物繊維など) | 約5% | 消化されず残った繊維質 |

| 腸粘膜細胞 | 数% | 腸のターンオーバーで剥がれ落ちた細胞 |

| 胆汁色素・老廃物 | 少量 | ビリルビンが酸化し、便の茶色に影響 |

腸内細菌と食物繊維が便の質を左右する

- 善玉菌が多いと便の色は明るく、においも軽減

- 悪玉菌が多いと黒ずんだ悪臭便になる

- 水溶性食物繊維は便を柔らかくし、不溶性食物繊維は便のかさを増やして腸を刺激

便の状態はまさに腸内環境の映し鏡です。

便秘はなぜ起きる?腸の動きと便の停滞の関係

便秘とは、便が3日以上出ない状態や、排便が困難で不快感を伴う状態です。

便秘について詳しくは こちら をご覧ください。

ぜん動運動の低下がカギ

大腸はぜん動運動によって便を肛門方向に送りますが、以下のような要因があるとその動きが弱まり、便が停滞して硬くなり排出困難になります。

| 原因 | 内容 |

|---|---|

| 水分・食物繊維の不足 | 便のかさ・柔らかさが不足 |

| 運動不足 | 腸の動きが鈍くなる |

| 排便の我慢 | 排便反射が鈍くなる |

| 加齢やストレス | 自律神経の乱れによる影響 |

便秘のタイプ別分類

便秘は大きく分けて2タイプに分類されます。

| 種類 | 特徴 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 器質性便秘 | 腸に物理的な病変あり | 大腸がん、腸閉塞など |

| 機能性便秘 | 腸の動き・感覚の問題 | 食事・ストレス・習慣の乱れ |

特に機能性便秘には「**弛緩性(動きが弱い)」「けいれん性(動きが不規則)」「直腸性(我慢による)」**といった分類があります。自分のタイプを知ることが、適切な対処の第一歩です。

下痢のメカニズムとは?水分吸収の異常と腸の炎症

反対に、便がゆるく水っぽくなる状態=下痢は、水分の吸収異常や腸の異常な動きによって引き起こされます。

下痢について詳しくは こちら をご覧ください。

下痢の4つのメカニズム

| タイプ | 主な原因 | メカニズム |

|---|---|---|

| 分泌性下痢 | 細菌・ウイルス | 腸から水分を過剰分泌 |

| 滲出性下痢 | 潰瘍性大腸炎など | 炎症で血液や粘液が漏れ出す |

| 浸透圧性下痢 | 人工甘味料・乳糖不耐症 | 腸内に水が引き込まれる |

| 蠕動促進型 | ストレス、IBS | 腸が動きすぎて水分吸収できない |

感染症・炎症性腸疾患による下痢

- **急性胃腸炎(ノロ・サルモネラなど)**では嘔吐・発熱を伴い、短期間に激しい下痢が起きます。

- 潰瘍性大腸炎やクローン病などの慢性炎症疾患では、血便や腹痛を伴う粘液状の便が長期にわたって続きます。

繰り返す下痢には、疾患の可能性があるため専門医の受診が必要です。

腸の働きを整えるには?便通を支える生活習慣と食事

腸内環境を良好に保つことは、下痢や便秘を防ぎ、便の質を整える基本です。

便通を整える生活習慣5選

生活習慣を整える事で、便通を改善できる可能性があります。

| 習慣 | 内容 |

|---|---|

| 朝食を食べる | ぜん動運動を促進 |

| 起床後の水分摂取 | 排便反射を引き出す |

| 規則正しい生活 | 自律神経を安定させる |

| 適度な運動 | 腸への物理的刺激 |

| トイレを我慢しない | 排便リズムを守る |

生活習慣の調整で改善しない便通異常がみられる場合には、是非一度医療機関を受診してみて下さい。

腸に良い食事と栄養素

腸に良いとされる栄養素には以下のようなものがあります。

| 栄養素 | 働き | 食材例 |

|---|---|---|

| 水溶性食物繊維 | 善玉菌を育て便を柔らかく | 海藻・オクラ・果物 |

| 不溶性食物繊維 | 腸を刺激して便通促進 | 根菜・穀類・豆類 |

| 発酵食品(プロバイオティクス) | 善玉菌を補給 | ヨーグルト・納豆・キムチ |

| オリゴ糖(プレバイオティクス) | 善玉菌のエサになる | バナナ・玉ねぎ・ごぼう |

サプリ・整腸剤の使い方に注意

- 乳酸菌やビフィズス菌などの整腸剤は自分に合うものを見極め、2週間以上継続的に使用すると効果が出やすいとされています。

- 下剤・下痢止めは必要最低限にとどめ、医師の判断に基づいて使うことが望ましいです。

まとめ:便は腸内環境のバロメーター。日々の生活習慣を見直そう

便の成り立ちや、便秘・下痢のメカニズムを正しく知ることで、自分の体の状態や生活の乱れに気づくことができます。

「食べた物が便になるまでの道のり」は、健康そのものを支えるプロセス。腸内環境を整えることは、全身の健康にもつながる第一歩です。

参考文献・引用

-

「慢性便秘症診療ガイドライン2023」

日本消化器病学会関連研究会 慢性便秘の診療ガイドライン作成委員会 -

「腸内フローラと疾患:腸内細菌がヒトに与える影響」

藤田紘一郎、日本腸内細菌学会雑誌 2019年 -

「Functional Gastrointestinal Disorders: Gut-Brain Interaction」

Drossman DA, Gut 2016

【監修者】

かわぐち内科・内視鏡クリニック

川口 佑輔

2010年北里大学医学部卒業

日本内科学会認定医

日本消化器内視鏡学会専門医

日本肝臓病学会専門医