- ホーム

- 疾患から探す:逆流性食道炎(GERD)

逆流性食道炎(GERD)

逆流性食道炎(GERD)とは?

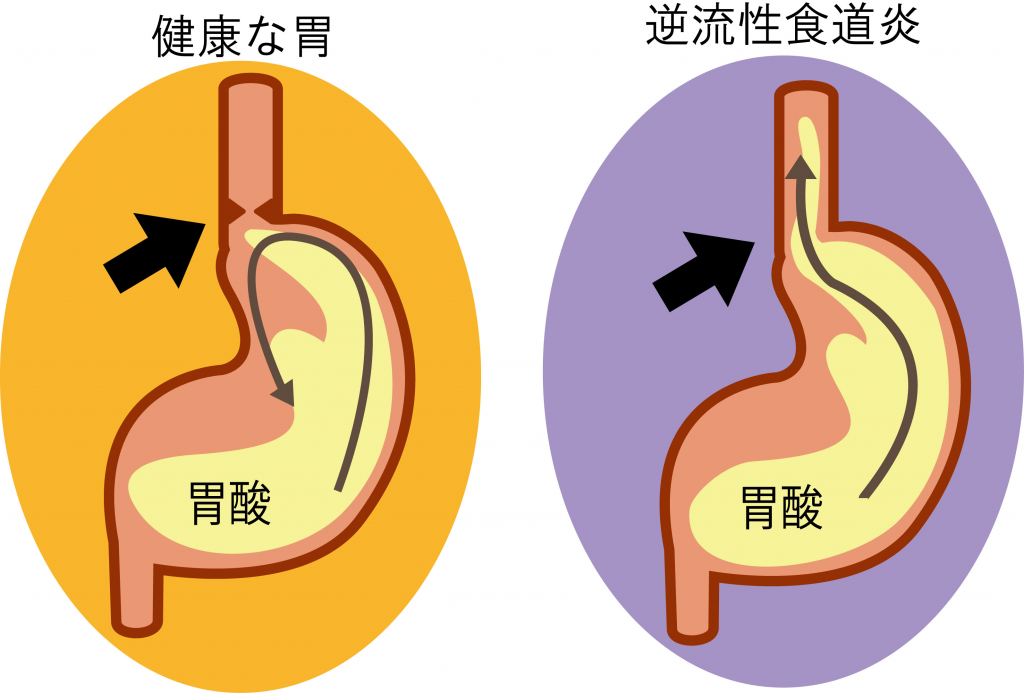

逆流性食道炎(GERD)とは、胃から胃酸が逆流することにより食道部分に炎症が起こる疾患です。ピロリ菌を有する患者さんは若い世代では減少しています。ピロリ菌感染のないきれいな胃の患者さんは、胃が元気ですから胃酸もたくさん分泌されますので、特に若い世代で、逆流性食道炎を有する患者さんが増加しています。

逆流性食道炎の疫学とリスク

増加する患者数、日本でも年々上昇

逆流性食道炎は、かつては欧米で多い病気とされていましたが、日本でも近年急増しています。

- 日本消化器病学会の調査では、GERDの有病率は約10〜20%

- 特に中高年層で増加傾向、男女比はやや男性に多い

要因には食生活の欧米化、肥満、ストレス、加齢などが関係していると考えられています。

こんな人は要注意!主なリスク因子一覧

以下に当てはまる人は、逆流性食道炎のリスクが高くなります。

| リスク因子 | 説明 |

| 高脂肪食 | 胃酸分泌と下部食道括約筋(LES)の機能低下を招く |

| 肥満 | 腹圧上昇により胃酸が食道に逆流しやすくなる |

| 加齢 | 食道の運動機能が低下し、逆流しやすくなる |

| 喫煙・飲酒 | LESの圧力低下と胃酸分泌促進に関与 |

| 食道裂孔ヘルニア | 解剖学的に逆流が起きやすい構造 |

症状

- 胸やけ、胸がむかむかする

- 胃もたれ

- げっぷ

- 食事のつかえ感

上記の症状がある患者さんは逆流性食道炎の可能性があります。

原因

逆流性食道炎は、「胃の内容物が食道に逆流し、それによって食道粘膜が炎症を起こす病気」です。

その背景には以下の5つの要因が関係しています。

| 主な原因 | 関連する要素 |

| LESの機能低下 | 加齢、薬剤、生活習慣 |

| 食道裂孔ヘルニア | 解剖学的異常、加齢 |

| 胃酸の過剰分泌 | 食生活、ストレス、ピロリ菌除菌後 |

| 胃の排出機能低下 | 糖尿病、機能低下、加齢 |

| 腹圧の上昇 |

肥満、妊娠、きつい衣服 |

これらは単独で起こることもありますが、複数が重なることで症状が悪化するケースも少なくありません。

診断

胃カメラ検査を受けることにより逆流性食道炎の診断をつける事が可能です。

胃カメラ検査を受けることにより逆流性食道炎の診断をつける事が可能です。

※なお、逆流性食道炎の症状があっても、胃カメラでは所見に乏しい場合もございます。その場合に逆流性食道炎(GERD)に対し非びらん性胃食道逆流症(NERD)と呼ばれます。NERDの場合でもGERDに準じた治療で症状の改善を得られる場合がございます。

治療

薬物治療と生活習慣指導が2本柱です。

薬物治療

薬物治療としては胃酸分泌抑制薬があります。

| 薬剤分類 | 主な薬剤名 | 作用機序 | 特徴 | 適応・使われ方 | 主な副作用 |

| H₂ブロッカー(H2RA) | ファモチジン ラニチジン(※一部販売停止) |

ヒスタミンH₂受容体を阻害し、胃酸分泌を抑制 | 即効性があるが持続力は弱い | 軽症例や一時的な症状緩和、PPIが使えない場合に選択 | 頭痛、下痢、便秘、耐性形成 |

| PPI(プロトンポンプ阻害薬) | オメプラゾール ランソプラゾール エソメプラゾール |

胃壁細胞のH⁺/K⁺-ATPase(プロトンポンプ)を阻害 | 強力で持続的な胃酸分泌抑制 | 逆流性食道炎の第一選択薬(特にびらん型GERD) | 下痢、便秘、低Mg血症、感染リスク |

| P-CAB(カリウムイオン競合型酸分泌抑制薬) | ボノプラザン(タケキャブ) | プロトンポンプのカリウム結合部位を競合的に阻害 | PPIより速効性・強力・安定した効果 | PPIで効果不十分な症例や重症例に有効 | 肝機能障害、便秘、腹部膨満 |

| 消化管運動促進薬(プロキネティクス) | モサプリド(ガスモチン) | セロトニン5-HT4受容体刺激により、胃・食道の蠕動促進 | 胃の排出能改善、LES圧上昇も期待できる | NERDや運動低下型GERD、併用療法で使用 | 下痢、腹部不快感、QT延長の可能性 |

ポイント解説

- H₂ブロッカーは軽症例や頓服使用に有効ですが、耐性ができやすいため長期使用には不向きです。

- PPIは長年GERDの標準治療薬として使用されており、特にびらん性逆流性食道炎に有効です。

- P-CABは日本発の新薬で、即効性・持続性ともに優れており、PPIより効果が安定しています。

- モサプリドは胃の運動を促進する薬で、胃の排出能を改善したり、PPIとの併用療法に使われることが多いです。

生活習慣指導

胃酸の過剰な分泌を抑え、肥満にならないための食事として低脂肪食が推奨されています。 胃酸の分泌を促す甘味類、刺激性の強い食べ物、アルコールは極力控え、禁煙を心がける事も重要です。

その他、食事の後すぐに横にならない、前かがみにならないなどの生活習慣の改善により、症状が改善することもあります。

妊娠中は胃が圧迫されやすいので、お腹を圧迫するような姿勢をとらないことなどに注意することで、症状の緩和が図れます。

患者さんそれぞれに合った治療をご提供いたします。逆流性食道炎の症状が疑われる患者さんは是非一度当院を受診してみて下さい。