- ホーム

- 疾患から探す:脂肪肝(非アルコール性を中心に)

脂肪肝(非アルコール性を中心に)

健康診断で脂肪肝を指摘されたあなた。

『よく分からないけど、症状は何もないから様子を見よう』と病院にかからず放っておいていませんか?

確かに早期の脂肪肝の段階では症状は出ませんが、放っておくと、肝硬変→肝不全になったり、肝硬変→肝がんになる可能性のある、治療の必要のある病気です。

肝臓専門医の立場として、脂肪肝を皆さまに知って頂くためにこのページを作成しました。

脂肪肝と診断された方は、是非このサイトを読むことで受診のきっかけにしていただければ幸いです。

脂肪肝とは?~アルコール性と非アルコール性~

脂肪肝は、5%以上の肝細胞に脂肪化がみられる状態を指し、健診受診者の30%ほどにみられる、非常に頻度の高い疾患です。

原因としてはアルコール性と非アルコール性に大別されます。

|

アルコール性 |

非アルコール性 |

| アルコール多飲によるもの | 肥満 糖尿病 内分泌障害(甲状腺機能異常など) 薬物性(ステロイドなど) 急性妊娠性脂肪肝 など |

アルコール性肝障害については多項で触れますので、このページでは非アルコール性脂肪肝について述べていこうと思います。

非アルコール性の脂肪肝は、医療用語では非アルコール性脂肪性肝疾患(nonalcoholic fatty liver disease:NAFLD)と呼ばれます。

腹部超音波で脂肪肝があり、アルコールがエタノール換算で20g/日以下であれば、NAFLDの診断となります。

NAFLDは、非アルコール性脂肪肝(nonalcoholic fatty liver:NAFL)と非アルコール性脂肪肝炎(Nonalcoholic steatohepatitis:NASH)に大別されます。

- NAFL:肝細胞障害を認めず、病態がほとんど進行しない状態

健診受診者の30%ほどに認められる。 - NASH:進行性で、肝硬変や肝がんを生じる可能性がある状態

健診受診者の2-3%に認められる。

昨今までこの二つは別の病態と考えられていましたが、最近ではNAFL→NASHへ移行することが明らかになっています。

ほとんどの方が始めて見つかった時はNAFLの状態であり、医療機関の役割としては、

- NAFLからNASHへ進展させない

- NASHから肝硬変や肝がんへ移行させない

- または移行したとしても早期の状態で発見し食い止める

ということになります。

脂肪肝の症状と検査

症状

NAFLDの症状は基本的にはなく、NASHから肝硬変に進行すると症状が表れます。

肝硬変の症状としては

- 倦怠感

- 体液貯留(腹水、下肢のむくみなど)

- 食道静脈瘤(肝臓が硬くなることで、門脈という血流が肝臓に戻れなくなり、胃や食道側に

- 血管が発達した状態。吐血の原因となる)

- 意識障害

- 掻痒感

- 黄疸

などがみられます。

これらの症状がみられる方はさすがにどこかの医療機関を既に受診している方が多いですよね?

なのでほとんどの方は無症状で、健診の採血や腹部超音波検査にて発見されることになります。

検査

採血

AST、ALTという肝臓の酵素が上昇することで指摘されます。

また肝硬変の指標としてはⅣ型コラーゲン7sなどが使用されますが、

健診には基本的には含まれません。

腹部超音波

腹部超音波は脂肪肝の診断にとって最も簡便で、かつ意義のある検査です。

肝輝度の上昇(bright liver)がみられ、容易に診断が可能です。

また肝硬変に進んでいないかどうかも、腹部超音波である程度判定が可能です。

※当院の超音波検査は

- 第1月曜 午後

- 第3水曜 午前

- 第4土曜 午後

に行っております。患者様のご都合に合わない事もあり申し訳ございませんがご理解の程宜しくお願い致します。

脂肪肝を放っておくと

脂肪肝を放置しておくと、どのようなことになるのでしょうか?

一つ研究報告をご紹介します。

肝臓の組織を取る事で軽度の脂肪肝(NAFL)と診断された患者さんに、5年後に再度組織を取って検査すると、

・線維化が進行(NASHとなった):32~53%

・変化がみられなかった:30-50%

・改善した:16-29%

でした。

そして、このようにNASHへと進行する方のリスクとしては

・肝機能が高値

・年齢が高い

・糖尿病を合併している

・肥満が進行している

・高血圧を合併している

があることが、明らかとなっています。

つまり、NASHへの進行、さらには肝硬変や肝がんを抑制するためには、生活習慣の改善を行い、肥満や糖尿病、高血圧の進行を抑えることが一番重要なのです。

非アルコール性脂肪性肝疾患の治療

治療方法としては、食事療法・運動療法・薬物治療があります。

食事療法

低カロリー食の有効性が指摘されています。

具体的には

・総エネルギー25-30kcal/kg/日

・炭水化物は全エネルギーの50-60%

・脂肪は全カロリーの20-25%

運動療法

ウォーキング、ジョギング、水中運動といった有酸素運動は中性脂肪の低下、善玉コレステロールの上昇に繋がり、脂肪肝の改善が期待できます。

薬物療法

現在我が国では、脂肪肝に対して保険適応となっている薬はありません。

ウルソデオキシコール酸:ウルソ

ひとつ前の項目で述べたように、脂肪肝がある方で、採血上の肝機能障害が生じていると、NASHへ移行しやすい事が分かっています。

ウルソは様々な効能がありますが、要するに肝臓の働きを改善し、肝機能を鎮静化させる薬です。

肝機能障害を改善する事で、NASHへの進行を抑制することが期待されます。

ビタミンE:ユベラ

中性脂肪やコレステロールを下げるため補助的に使われる薬の1つです。

ビタミンEは抗酸化作用を持ち、脂肪肝患者の肝機能改善や、肝臓の組織が改善されると報告されています。

チアゾリジン誘導体:ピオグリタゾン

糖尿病のお薬ですが、糖尿病合併のない患者さんでも肝機能障害が改善する可能性が指摘されています。

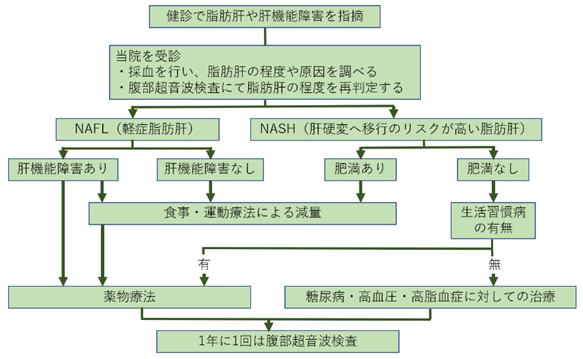

当院の脂肪肝診療の流れ

- 健診で脂肪肝・肝機能障害を指摘される。

- 大した事はないと思っても、まずは当院をご受診下さい。

- 軽症か今後増悪するリスクが高いかを判定するために検査を行います。

- 軽症脂肪肝であっても肝機能障害が持続するとNASHに移行する可能性があります。

必要に応じて食事運動療法・薬物療法を行います。 - 肝硬変への移行リスクが高いNASHを疑った場合、生活習慣病の有無などを確認の上、必要に応じて薬物治療を開始します。

- いずれの場合も1年に1回は腹部超音波検査を行い、肝硬変への進行がないか、肝がんの発生はないかチェックを行います。

脂肪肝Q&A

- NAFLとNASHってどう見分けるの?

-

実はNAFLとNASHの見分けはそう簡単ではありません。

正確に診断するためには肝生検という肝臓の組織を採取する検査が必要ですが、- 出血のリスクがあり入院の必要があること

- せっかく肝生検を行っても診断がしっかりつかないことがあること

などから実際にはなかなか行われる機会が少ないのが現状です。

簡便性の高い採血でのスコアリングシステムも用いられていますが、諸説あり一般化には至っていません。

当院では特殊な採血項目を必要としない肝硬変症の指標であるFIB4インデックスというものを用いて、NASHのリスクを可能な限り評価しています。 - 脂肪肝が増えていると聞いたが本当ですか?

-

食事の欧米化、高脂肪化により脂肪肝は年々増加しています。

B型・C型肝炎の治療がほぼ明確になり根絶に近づいている今、脂肪肝、特に非アルコール性の脂肪肝の頻度は非常に多くなっています。

まとめ

非アルコール性の脂肪肝について、まとめさせて頂きました。

健康診断で脂肪肝を指摘された方、肝機能障害を指摘された方、脂肪肝は内臓の生活習慣病です。放っておくと、症状が出たころには取り返しのつかない状態になっている可能性があります。

肝臓に異常を指摘された患者様は是非お気軽に当院をご受診下さい。